Mengenal Teknologi Perbanyakan Benih Bawang Merah

Bawang merah sebagai tanaman tertua dari silsilah tanaman yang dibudidayakan oleh manusia (3200 - 2700 SM oleh Bangsa Mesir) diperkirakan mulai dikenal bangsa Indonesia sekitar abad XX (Jaelani, 2011). Bawang merah (Allium ascalonicum L.) yang tergolong family Lilyceae merupakan salah satu komoditas tanaman hortikultura berjenis umbi lapis yang banyak dikonsumsi masyarakat sebagai campuran bumbu masak setelah cabai. Selain sebagai campuran bumbu masak, bawang merah juga dijual dalam bentuk olahan seperti ekstrak bawang merah, bubuk, minyak atsiri, bawang goreng bahkan sebagai bahan obat untuk menurunkan kadar kolesterol, gula darah, mencegah penggumpalan darah, menurunkan tekanan darah serta memperlancar aliran darah. Sebagai komoditas hortikultura yang banyak dikonsumsi masyarakat, potensi pengembangan bawang merah masih terbuka lebar tidak saja untuk kebutuhan dalam negeri tetapi juga luar negeri (Suriani, 2011).

Bawang merah sebagai tanaman tertua dari silsilah tanaman yang dibudidayakan oleh manusia (3200 - 2700 SM oleh Bangsa Mesir) diperkirakan mulai dikenal bangsa Indonesia sekitar abad XX (Jaelani, 2011). Bawang merah (Allium ascalonicum L.) yang tergolong family Lilyceae merupakan salah satu komoditas tanaman hortikultura berjenis umbi lapis yang banyak dikonsumsi masyarakat sebagai campuran bumbu masak setelah cabai. Selain sebagai campuran bumbu masak, bawang merah juga dijual dalam bentuk olahan seperti ekstrak bawang merah, bubuk, minyak atsiri, bawang goreng bahkan sebagai bahan obat untuk menurunkan kadar kolesterol, gula darah, mencegah penggumpalan darah, menurunkan tekanan darah serta memperlancar aliran darah. Sebagai komoditas hortikultura yang banyak dikonsumsi masyarakat, potensi pengembangan bawang merah masih terbuka lebar tidak saja untuk kebutuhan dalam negeri tetapi juga luar negeri (Suriani, 2011).

Setiap tahun hampir selalu terjadi peningkatan produksi bawang merah, akan tetapi hal tersebut belum mampu mengimbangi peningkatan permintaan bawang merah secara nasional seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri olahan. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, pada tahun 2009 permintaan bawang merah di Indonesia mencapai 1.019.735 ton dengan produksi 965.164 ton dan meningkat pada tahun 2010 menjadi 1.116.275 ton dengan produksi 1.048.934 ton.

Salah satu faktor penghambat produksi bawang merah adalah ketersediaan benih. Kebutuhan benih di tingkat nasional selalu meningkat, dan pada periode tahun 2010 - 2011 baru terpenuhi sekitar 20 % sampai dengan 30 % per tahun dari kebutuhan benih nasional (Balitbang Kementan, 2011). Kebutuhan lainnya dipenuhi oleh benih buatan petani sendiri dari umbi bawang merah konsumsi yang disimpan untuk benih secara turun temurun. Hal ini menyebabkan tingkat produktivitasnya menjadi turun.

Budidaya bawang merah umumnya menggunakan umbi sebagai bahan tanam (benih). Perbanyakan benih menggunakan umbi merupakan perbanyakan benih bawang merah yang paling banyak dilakukan oleh penangkar benih maupun petani bawang merah. Pemanfaatan umbi sebagai benih memiliki beberapa kelemahan antara lain masa simpan umbi yang singkat, memerlukan gudang penyimpanan yang besar dan kebutuhan umbi yang tinggi (mencapai 1-1,2 ton/Ha), sehingga menyebabkan biaya pengangkutan yang tinggi. Sehingga perlu mencari teknologi perbanyakan benih bawang merah alternatif yang mampu memenuhi kekurangan kebutuhan benih tingkat nasional tersebut. Beberapa teknologi perbanyakan benih bawang merah yang saat ini sedang dan terus dikembangkan minimal ada 3 jenis. Ketiga jenis teknologi perbanyakan benih bawang merah tersebut adalah perbanyakan benih dengan biji (TSS), perbanyakan benih dengan umbi mini dan perbanyakan benih dengan teknologi kultur jaringan.

Budidaya bawang merah umumnya menggunakan umbi sebagai bahan tanam (benih). Perbanyakan benih menggunakan umbi merupakan perbanyakan benih bawang merah yang paling banyak dilakukan oleh penangkar benih maupun petani bawang merah. Pemanfaatan umbi sebagai benih memiliki beberapa kelemahan antara lain masa simpan umbi yang singkat, memerlukan gudang penyimpanan yang besar dan kebutuhan umbi yang tinggi (mencapai 1-1,2 ton/Ha), sehingga menyebabkan biaya pengangkutan yang tinggi. Sehingga perlu mencari teknologi perbanyakan benih bawang merah alternatif yang mampu memenuhi kekurangan kebutuhan benih tingkat nasional tersebut. Beberapa teknologi perbanyakan benih bawang merah yang saat ini sedang dan terus dikembangkan minimal ada 3 jenis. Ketiga jenis teknologi perbanyakan benih bawang merah tersebut adalah perbanyakan benih dengan biji (TSS), perbanyakan benih dengan umbi mini dan perbanyakan benih dengan teknologi kultur jaringan.

Perbanyakan benih dengan biji atau dikenal dengan True Seed Shallots (TSS) merupakan alternatif untuk produksi bawang merah yang lebih efektif dan efisien dibandingkan penggunaan umbi. Hal tersebut setidaknya mengurangi ‘persaingan’ penggunaan umbi untuk benih dengan untuk konsumsi. TSS adalah biji bawang merah yang ditanam dalam waktu tertentu (4-5 bulan) dan diproses sebagai benih. Benih TSS yang baik berasal dari induk homozygous atau galur murni sehingga variasi sifat/mutunya rendah (Sulistyaningsih, 2004). Hal ini menyebabkan bentuk dan ukuran umbi yang dihasilkan relatif lebih seragam dan memiliki produktivitas yang lebih tinggi jika dibandingkan umbi. Penggunaan TSS sebagai bahan tanam dapat meningkatkan produktivitas bawang merah dengan kisaran 24-34 ton/ha tergantung varietas yang digunakan. Hasil ini sangat tinggi jika dibandingkan produktivitas rata-rata bawang merah Indonesia tahun 2010 yang hanya 9,58 ton/ha. Pengujian yang dilakukan Balitsa bekerjasama dengan Wangeningen University pada tahun 2008 menunjukkan produktivitas bawang merah dapat ditingkatkan hingga dua kali lipat (36,2 - 42,5 ton/ha) dengan penggunaan biji (TSS) sebagai sumber benih dibandingkan umbi yang dihasilkan petani (17,1 ton/ha) dan umbi yang diimpor (23,2 ton/ha). Teknologi pemanfaatan TSS untuk produksi benih bawang merah memiliki kelebihan yaitu masa simpan yang lebih lama dan mudah (tidak memerlukan gudang penyimpanan yang besar), serta kebutuhan benih yang lebih sedikit (3-4 kg/Ha), sehingga biaya pengangkutan menjadi lebih rendah dan distribusinya menjadi lebih mudah. Persemaian biji membutuhkan waktu 6 minggu dan selanjutnya ditanam selama 2 bulan untuk menghasilkan umbi mini. Menggunakan benih biji bawang, petani akan mendapatkan tiga keuntungan: pertama, biaya transportasi lebih murah karena berbentuk biji; kedua, benih bisa lebih lama disimpan dalam gudang penyimpanan (maksimal dua tahun) selama tidak terkena sinar matahari, padahal dengan sistem konvensional, umbi hanya bisa disimpan antara 2 hingga 4 bulan. Menanam bawang merah dengan benih biji dapat membuat biaya usaha tani menjadi lebih murah. Sebab hanya membutuhkan 4 kg benih untuk pertanaman di lahan seluas 1 ha dengan harga benih Rp6 juta per ha. Jika dibandingkan dengan benih umbi yang harganya mencapai Rp35.000 per kg dan membutuhkan benih sebanyak 1,2 ton per ha. Tentu lebih menguntungkan jika petani menggunakan benih yang berasal dari biji. Biaya produksi jika bawang merah dipanen dalam bentuk bawang siap konsumsi menjadi lebih rendah. Jika menggunakan sistem konvensional setiap hektar lahan memerlukan sekitar 1,5 ton umbi dengan biaya di kisaran Rp45 juta. Sedangkan jika menggunakan metode pindah tanam hanya memerlukan 5 kilogram benih dengan biaya sekitar Rp10 juta. Saat ini varietas yang telah terdaftar sebagai benih TSS adalah Bima Brebes, Sanren, Tuk-tuk, Lokananta, TSS Agrihorti 1, TSS Agrihorti 2.

Teknologi perbanyakan benih bawang merah yang kedua adalah dengan menggunakan umbi mini. Umbi mini (G1) adalah umbi berukuran kecil (berukuran 2-3 gr) yang dihasilkan sebagai produk benih hasil perbanyakan TSS. Hasil perbanyakan umbi mini yaitu umbi sebar (G2). Keunggulan menggunakan umbi mini sebagai benih diantaranya yaitu memiliki potensi produksi lebih tinggi dibandingkan dengan umbi biasa yang sudah digunakan petani secara terus-menerus dan lebih sehat karena tidak adanya akumulasi patogen tular umbi seperti bakteri, jamur, dan virus. Selain ketersediaan teknologi produksi benih TSS, masalah pokok TSS lainnya yang memerlukan pemecahan melalui penelitian adalah teknologi budidaya TSS untuk produksi umbi bibit. Menurut Putrasamedja (1995), benih TSS rerata hanya menghasilkan 1-2 umbi. Oleh karena itu umbi yang dihasilkan langsung dari benih TSS sebaiknya hanya digunakan sebagai umbi bibit dengan ukuran yang kecil (2–3 g) yang disebut umbi mini. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Sumarni et al. (2012) yang menyatakan bahwa penggunaan umbi mini selain dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas umbi bawang merah, juga mengurangi penggunaan benih umbi/bibit bawang merah per satuan luas. Menurut Stallen & Hilman (1991), penggunaan umbi berukuran >5 g/umbi untuk bibit tidak ekonomis. Permadi (1993) melaporkan bahwa penggunaan umbi mini menghasilkan umbi berukuran lebih besar dan bulat. Keberhasilan budidaya TSS untuk produksi umbi mini/bibit bergantung pada penanganan kultur teknisnya, seperti cara tanam/cara semai, populasi tanaman, pemupukan, dan pemeliharaan lainnya di lapangan (Rahim et al. 1992). Beberapa penelitian untuk produksi umbi mini telah dilakukan oleh Sumarni et al. (2001), Rosliani et al. (2002), Sumarni et al. (2002), serta Sumarni et al. (2005). Umumnya teknik memproduksi umbi mini dilakukan dengan penanaman biji secara langsung di lapangan atau bedengan persemaian dengan berbagai kerapatan tanaman per satuan luas. Penggunaan kerapatan tanaman 3 g/m2 serta penggunaan naungan plastik transparan dan mulsa sekam padi mampu menghasilkan persentase umbi mini paling tinggi (Rosliani et al. 2002), namun jumlah umbi mini per satuan luas yang dihasilkan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan banyak biji yang tidak tumbuh maupun yang tidak membentuk umbi. Sumarni et al. (2012) melaporkan bahwa penggunaan naungan plastik putih transparan dari awal semai sampai panen dapat mengatasi pengaruh negatif lingkungan terhadap pertumbuhan bawang merah asal TSS sehingga mampu menghasilkan produksi umbi yang tinggi dibandingkan dengan tanpa naungan. Produksi umbi asal TSS pada jenis tanah Andisol yang subur umumnya tidak menghasilkan umbi mini tetapi umbi berukuran besar sebagaimana yang dilaporkan oleh Sumarni&Rosliani (2010). Rerata ukuran umbi yang diproduksi adalah umbi berukuran > 5 g. Menurut Thanunathan et al. (1997 dalam Bendegumbal 2007), jenis media tanam dapat memengaruhi besarnya ukuran umbi bawang merah. Media bukan tanah atau campurannya dengan tanah umumnya menghasilkan umbi yang lebih kecil daripada media tanah. Hasil serupa juga dilaporkan oleh Sumarni et al. (2001), Rosliani et al. (2002), Sumarni et al. (2002), Sumarni et al. (2005) dengan menggunakan media pasir dan/atau arang sekam secara hidroponik namun produksi umbi mini per satuan luas masih rendah. Masih banyak media tanam bukan tanah yang perlu diteliti untuk produksi umbi bibit bawang merah berukuran mini yang cocok untuk dikembangkan. Selain media tanam, komposisi hara yang tepat juga menentukan produksi dan ukuran umbi yang dihasilkan Thanunathan et al. (1997 dalam Bendegumbal 2007). Menurut El-Naggar&El-Nasharty (2009), dosis pemupukan tinggi (NPK 19-19-19 5g/tanaman) meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan mempercepat pertumbuhan umbi. Namun sebaliknya Brewster et al. (1991) melaporkan bahwa umbi mini dapat dihasilkan dengan pemberian dosis pemupukan rendah terutama N. Hasil penelitian Sumarni et al. (2002, 2005) dan Sumarni & Rosliani (2010) juga menunjukkan bahwa pemberian pupuk yang tepat untuk produksi umbi mini masih belum diperoleh karena umumnya umbi yang dihasilkan masih berukuran > 5 g.

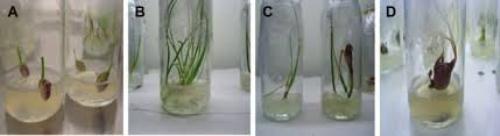

Alternatif perbanyakan benih bawang merah yang ketiga adalah dengan menggunakan teknologi kultur jaringan. Teknologi perbanyakan benih ini dilakukan dengan cara mengambil bagian jaringan yang terdapat pada umbi bawang merah yang masih aktif membelah dan bebas dari virus yang ditumbuhkan dalam suatu media tanam yang mengandung unsur hara makro, mikro, Fe-EDTA dan vitamin dalam kondisi lingkungan tumbuh yang aseptik yang terjaga suhu dan kelembabannya. Kelemahan bibit asal umbi adalah seringkali membawa penyakit virus yang ditularkan dari tanaman asal yang terserang sehingga produktivitasnya menurun (Sumarni et al., 2005). Biji bawang merah cepat kehilangan vigoritasnya karena endosperm sangat kecil (Putrasamedja, 1995). Kultur meristem merupakan salah satu teknik kultur jaringan yang menggunakan jaringan meristematik sebagai eksplannya (Karjadi dan Buchori, 2007), banyak digunakan untuk mengeliminasi virus dari suatu tanaman. Ujung meristem digunakan sebagai sumber eksplan yang sangat baik untuk menghasilkan tanaman yang terbebas dari virus karena beberapa alasan diantaranya tidak adanya plasmodesmata dalam meristem dome, pembelahan sel yang cepat, adanya zat inhibitor, serta stabilitas genetik yang konsisten (Alam et al., 2010). Pemilihan media dengan komposisi ZPT yang tepat akan menghasilkan plantlet yang tumbuh sempurna dan lengkap karena ZPT mempengaruhi proses organogenesis pada eksplan (Ayabe dan Sumi, 1998). Penambahan sitokinin dan auksin eksogen pada eksplan dapat merangsang sitokinin dan auksin endogen serta mempengaruhi perkembangan eksplan menjadi planlet. Sitokinin dapat membantu perkembangan tunas yang berasal dari eksplan meristem dengan baik. Auksin dapat menginduksi inisiasi organ pada meristem apikal (Pernisova et al., 2009).

Alternatif perbanyakan benih bawang merah yang ketiga adalah dengan menggunakan teknologi kultur jaringan. Teknologi perbanyakan benih ini dilakukan dengan cara mengambil bagian jaringan yang terdapat pada umbi bawang merah yang masih aktif membelah dan bebas dari virus yang ditumbuhkan dalam suatu media tanam yang mengandung unsur hara makro, mikro, Fe-EDTA dan vitamin dalam kondisi lingkungan tumbuh yang aseptik yang terjaga suhu dan kelembabannya. Kelemahan bibit asal umbi adalah seringkali membawa penyakit virus yang ditularkan dari tanaman asal yang terserang sehingga produktivitasnya menurun (Sumarni et al., 2005). Biji bawang merah cepat kehilangan vigoritasnya karena endosperm sangat kecil (Putrasamedja, 1995). Kultur meristem merupakan salah satu teknik kultur jaringan yang menggunakan jaringan meristematik sebagai eksplannya (Karjadi dan Buchori, 2007), banyak digunakan untuk mengeliminasi virus dari suatu tanaman. Ujung meristem digunakan sebagai sumber eksplan yang sangat baik untuk menghasilkan tanaman yang terbebas dari virus karena beberapa alasan diantaranya tidak adanya plasmodesmata dalam meristem dome, pembelahan sel yang cepat, adanya zat inhibitor, serta stabilitas genetik yang konsisten (Alam et al., 2010). Pemilihan media dengan komposisi ZPT yang tepat akan menghasilkan plantlet yang tumbuh sempurna dan lengkap karena ZPT mempengaruhi proses organogenesis pada eksplan (Ayabe dan Sumi, 1998). Penambahan sitokinin dan auksin eksogen pada eksplan dapat merangsang sitokinin dan auksin endogen serta mempengaruhi perkembangan eksplan menjadi planlet. Sitokinin dapat membantu perkembangan tunas yang berasal dari eksplan meristem dengan baik. Auksin dapat menginduksi inisiasi organ pada meristem apikal (Pernisova et al., 2009).

Daftar Pustaka

Alam I, S.A. Sharmin, M.K. Naher, M. J. Alam, M. Anisuzzaman and M. F. Alam. 2010. Effect of growth regulators on meristem culture and plantlet establishment in sweet potato [Ipomoea batatas (L.) Lam.]. POJ 3(2):35-39.

Ayabe and Sumi S. 1998. Estabablishment of a Novel Tissue Culture Method, Stem-disc Culture and Its Practical Application to Micropropagation of Garlic (Allium sativum L.). Plant cell. Rep. 17:773-779.

Bendegumbal, SC 2007, ‘Studies on effect of organics on seed yield and quality in onion (Allium cepa L.) cv. N-53, Tesis, Department of Seed Science and Technology College of Agriculture, Dharwad University of Agricultural Sciences, Dharwad – 580 005.

Brewster, JL, Rowse, HR & Bosch, AD 1991, ‘The effect of sub-seed placement of liquid N and P fertilizer on the growth and development of bulb onions over a range of plant densities using primed and nonprime seed’, J. Hort. Sci., vol. 66, no. 5, pp. 551-7.

El-Naggar AH & AB El-Nasharty 2009, ‘Effect of growing media and mineral fertilization on growth, flowering, bulbs productivity and chemical constituents of Hippeastrum vittatum, Herb, Am-Euras, J. Agric. & Environ. Sci., vol. 6, no. 3, pp. 360-71.

Jaelani. 2011. Cetakan ke-5. Khasiat Bawang Merah. Kanisius. Yogyakarta.

Karjadi, A.K dan A. Buchory. 2007. Pengaruh NAA dan BAP terhadap pertumbuhan jaringan meristem bawang putih pada media B5. Jurnal Hortikultura. 17(3):217-223.

Kementerian Pertanian. 2011. Pusat Data dan Informasi Pertanian. Jakarta.

Permadi, AH 1993, ‘Growing shallot from true seed, research result and problems’, Onion News Letter for the Tropics NRI United Kingdom, July 1993, vol. 5, pp. 35-38.

Pernisova M., P. Klima, J. Horak, M. Valkova, J. Malbeck, P. Soucek, and P. Reichman, 2009. Cytokinins modulate auxin-induced organogenesis in plants via regulation of the auxin efflux. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 106: 3609-3614.

Putrasamedja, S. 1995, ‘Pengaruh jarak tanam terhadap pembentukan anakan pada kultivar bawang merah’, Bul. Penel. Hort., vol. XXVII, no. 4, pp. 87-92.

Rahim, MA, Hakim, A, Begun & Islam, MS 1992, ‘Score for increasing the total yield and fulfilling the demand from onions during the hermd the bulb to bulb (set) method of production’, Onion Newsletter for The Tropics NRI United Kingdom, July 1992, no. 4, pp. 4-6.

Rosliani, R, Sumarni, N & Suwandi 2002, ‘Pengaruh kerapatan tanaman, naungan, dan mulsa terhadap pertumbuhan dan produksi umbi mini bawang merah asal biji botani (TSS)’, J. Hort., vol. 12, no. 1, hlm. 28-34.

Stallen, MPK & Hilman, Y 1991, ‘Effect of plant density and bulb size on yield and quality of shallots’, Bul. Penel. Hort., Edisi Khusus XX, no. 1, pp. 117-25.

Sulistyaningsih, E. 2004. Fertilitas tanaman bawang merah doubled haploid. J. Ilmu Pertanian. 11 (1) : 1-6.

Suriani, N. 2011. Bawang Bawa Untung. Budidaya Bawang Merah dan Bawang Merah. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Sumarni, N, Rosliani, R & Suwandi 2001, ‘Pengaruh kerapatan tanaman dan jenis larutan hara terhadap produksi umbi mini bawang merah asal biji dalam kultur agregat hidroponik’, J. Hort., vol. 11, no. 3, hlm. 163-9.16.

Sumarni, N, Rosliani, R & Suwandi 2002, ‘Pengaruh kerapatan tanaman dan konsentrasi larutan NPK (15:15:15) terhadap produksi umbi mini bawang merah dalam agregat hidroponik’, J. Hort., vol. 12, no. 1, hlm. 11-6.17.

Sumarni, N, Sumiati, E & Suwandi 2005, ‘Pengaruh kerapatan tanaman dan aplikasi zat pengatur tumbuh terhadap produksi umbi bibit bawang merah asal biji kultivar Bima’, J. Hort., vol. 15, no. 3, hlm. 208-14.18.

Sumarni, N & Rosliani, R 2010, ‘Pengaruh naungan plastik transparan, kerapatan tanaman, dan dosis N terhadap produksi umbi bibit asal biji bawang merah, J. Hort., vol. 20, no. 1, hlm. 52-9.19.

Sumarni, N, Rosliani, R. & Suwandi 2012, ‘Optimasi jarak tanam dan dosis pupuk NPK untuk produksi bawang merah dari benih umbi mini di dataran tinggi’, J. Hort., vol. 22, no. 2, hlm. 148-55.